En asedio permanente: La prensa argentina durante el gobierno de Isabel Perón (1974- 1976)

Marcelo Borrelli1.

1 Argentino. Doctor en Ciencias Sociales por la

Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y docente de la

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

El autor declara no tener conflicto de intereses con Punto Cero ni con

ningún miembro de su Comité Editorial.

marcebor@yahoo.com

Recepción: 29 de septiembre de 2015. Aprobación: 20 de octubre de 2015.

Resumen

En este artículo se

analiza la situación de la prensa argentina durante el gobierno peronista de

María Estela "Isabel" Martínez de Perón (1974-1976), durante el cual

se profundizaron los mecanismos represivos del Estado para sofocar a los

sectores políticos opositores, que incluyó una deliberada tendencia a limitar

la libertad de prensa a través de sanciones, regulaciones o clausuras. A su

vez, el crecimiento de la violencia política protagonizada por organizaciones

político-armadas de izquierda y de bandas armadas de ultraderecha consolidó una

realidad sumamente dificultosa para el ejercicio periodístico. Ante la práctica

autoritaria del gobierno y su avanzada censora, los medios de prensa se

posicionaron de manera sumamente crítica frente a la administración nacional,

resaltando sus contradicciones, destacando la incapacidad de la presidenta para

dominar la situación política y amplificando los datos negativos que se

desprendían de la realidad político-económica nacional. Finalmente, la prensa

argentina dejará en evidencia su animadversión hacia el gobierno al aprobar a

inicios de 1976 el golpe de Estado militar como una solución viable para la

crisis nacional.

Palabras

clave: Prensa, Argentina, Isabel Perón,

dictadura militar, libertad de prensa, censura.

1.

Introducción

Este artículo tiene

como objetivo analizar la situación de la prensa argentina durante el gobierno

peronista de María Estela "Isabel" Martínez de Perón (1974-1976),

enfocándonos particularmente en el caso de los diarios de tirada nacional. En

este periodo se profundizaron los mecanismos represivos del Estado para sofocar

a los sectores políticos opositores -tanto dentro como fuera del peronismo-,

que incluyó una deliberada tendencia a limitar la libertad de prensa a través

de sanciones, regulaciones o clausuras.

Paralelamente, la

escalada de violencia política protagonizada por organizaciones político-armadas

de izquierda y de bandas armadas de ultraderecha consolidó una realidad

sumamente inestable para el ejercicio periodístico. Durante estos años muchos

periodistas sufrieron persecuciones, se exiliaron y algunos fueron asesinados.

A pesar de este clima

adverso, los medios de prensa no se privaron de dejar impreso sus opiniones

sobre la realidad del país, que en la mayoría de los casos supuso una visión

sumamente crítica sobre el gobierno nacional. Al calor de este rechazo, y con

una situación política y económica cada vez más inestable hacia inicios de

1976, los medios escritos más importantes confluirán hacia una posición de

aprobación ante un eventual golpe de Estado militar.

En este trabajo, por

lo tanto, daremos cuenta de la situación de la prensa argentina en el contexto

referido, como también de las posiciones editoriales adoptadas por los diarios

nacionales más importantes del país ante la coyuntura del golpe de Estado de

1976.

2.

La prensa argentina en la década del 70

En la década del '70

el diario era el medio de comunicación masiva más popular2. No

competía con los otros medios, sino que se complementaban sus funciones. A la

mañana sus noticias eran retomadas y ampliadas por la radio, mientras que a la

noche la televisión lo hacía con los vespertinos y la radio. A diferencia de la

mayoría de las radios y canales de televisión que eran manejados por el

Estado, los grandes diarios nacionales estaban en manos privadas3.

La alta politización de la época posicionaba al diario como un instrumento

fundamental para los debates políticos. Estar informado, conocer las

definiciones ideológicas de cada uno de los diarios de influencia nacional y

comparar sus posiciones era una obligación para los militantes políticos. Los

diarios no eran solo medios de información: su lectura determinaba una línea

ideológica, una forma de comprender el mundo y la política. Los lectores más

avezados leían dos periódicos, y también más en casos particulares. Además,

existía una pluralidad de publicaciones partidarias. La clase media exhibía

hábitos de lectura consolidados: en sus hogares se leía al menos un diario y

una o dos revistas. La oferta informativa era amplia. Argentina era el país de

América -luego de Estados Unidos y Canadá-que más había desarrollado sus medios

masivos de comunicación (Ford y Rivera, 1987).

En 1976 los diarios

más importantes de alcance nacional se editaban en la ciudad de Buenos Aires,

capital de la Argentina: La Nación, Clarín, La Prensa, Crónica, La

Razón y La Opinión4. También la oferta de

revistas era amplia: una veintena superaba la tirada de 50 mil ejemplares. Los

magazines de espectáculos y actualidad llevaban la delantera, se

destacaban: Gente, que llegó a vender 300 mil

ejemplares, Así, Siete Días, La Semana, Semana Gráfica, Radiolandia, Antena,

TV Guía, Vosotras (de 50 mil ejemplares), Labores, Para

Ti (150 mil ejemplares). Las revistas políticas tenían sus fieles

lectores, destacándose por su periodismo de interpretación de la actualidad

política o sus notas sobre cultura, economía e historia. Las más relevantes

eran: Panorama, Redacción, Confirmado, Extra, Carta Política y Primera

Plana.

3.

El diario como actor político

Siguiendo los

postulados de Borrat (1989), planteamos el rol del periódico en las sociedades

modernas como un actor político dentro de un sistema

político determinado. En palabras de Borrat (1989: 10):

"Entendiendo por actor político a todo actor colectivo o individual

capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político,

afirmo que el periódico independiente de información general es un verdadero

actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la

influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en

él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre los partidos

políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de

su audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la

influencia de otros, que alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos

otros son los titulares del poder político". Entender al periódico como actor

del sistema político implica: a) que el análisis del periódico como actor es

inseparable del análisis del "sistema político" del que forma parte;

b) que el periódico es un actor social puesto en relaciones de conflicto con

otros actores -como cualquier actor del sistema político-, aunque especializado

en la confección de relatos acerca de los conflictos entre los actores del

propio sistema y otros sistemas políticos; c) que ser actor de conflictos no

desconoce que el periódico también es actor de consensos (aunque para Borrat el

consenso es una categoría subordinada al conflicto); d) en función de su rol en

relación a los conflictos el periódico puede situarse como narrador,

comentarista o participante del conflicto político. A

su vez, Borrat distingue tres niveles referidos a cómo se involucra en los

conflictos políticos el periódico independiente de información general: en el

nivel extra el periódico es observador externo como narrador o comentarista de

conflictos entre otros actores sin involucrarse; en el nivel ínter es

parte principal o asume el rol de intermediario neutral en relaciones de

conflicto que lo ligan con otros actores; en el nivel intra es

actor colectivo involucrado por conflictos internos que le oponen con algunos

de sus componentes, o entre sus componentes. En el nivel ínter e intra es

actor de conflictos, en el nivel extra se ocupa de conflictos

ajenos. Las actuaciones del periódico en los tres niveles se expresan en parte

en actuaciones públicas (el discurso que narra y comenta la actualidad

política en la superficie redaccional del diario) y en actuaciones

no-públicas (el proceso de producción de la actualidad

periodística). Las actuaciones públicas se conocen por la lectura de los

temarios publicados, las otras se infieren a partir de las actuaciones

públicas, de manera tentativa (BORRAT 1989: 10-11).

Estas categorías de

Borrat nos permiten, no solo comprender teóricamente el rol de los diarios

argentinos en esta coyuntura específica, sino también observar de qué manera se

involucraron en los conflictos políticos de la etapa 1974-1976. Volveremos

sobre este punto.

4.

Una relación conflictiva: la prensa y el gobierno de Isabel Perón

El incremento de la

violencia política luego de la muerte del presidente argentino Juan Perón en

julio de 1974 había transformado el ejercicio del periodismo en una profesión

en asedio permanente5. Como recuerda Díaz (2002: 49), en aquellos

años era común escuchar en las redacciones "después de la de piloto de

pruebas, la de periodista es la profesión más peligrosa". En efecto, los

periodistas y los medios de prensa se encontraban bajo la presión directa de

las organizaciones político-armadas de izquierda y las bandas parapoliciales de

derecha, como la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como

"Triple A", que era conducida en las sombras por José López Rega,

secretario privado de Isabel Perón y ministro de Bienestar Social6.

En ese tiempo fueron asesinados conocidos periodistas, otros recibieron

intimidaciones u atentados7 y, en este marco, algunos

decidieron marchar al exilio (para un testimonio, véase GRAHAM-YOLL 1985).

Téngase en cuenta que muchos periodistas eran a su vez militantes políticos y

las persecuciones que padecieron estuvieron relacionados mayormente con su

inserción política y no directamente con su hacer profesional. Por su parte,

las empresas editoras de periódicos sufrieron reiteradas

"advertencias", amenazas y atentados: La Voz del

Interior de la provincia de Córdoba, El Día de la

ciudad de La Plata, The Buenos Aires Herald, La Prensa y La

Opinión (todos editados en la Capital Federal), entre otras (DÍAZ

2002: 54-64)8.

También el gobierno

de Isabel Perón, fortaleciendo su raigambre autoritaria, puso en práctica

políticas que reprimieron el ejercicio de la libertad de prensa. Ya el breve

gobierno de Juan Perón había generalizado una serie de procedimientos

autoritarios en el campo cultural que envalentonaron a los sectores

parapoliciales de derecha ligados a López Rega (SVAMPA 2007: 417). Las medidas

represivas de Isabel aprovecharon cierto consenso sobre que la libertad de

prensa podía quedar subordinada a las urgencias de una situación política cada

vez más crítica. En efecto, desde mediados de 1975 el gobierno peronista sufrió

un vertiginoso proceso de licuación de poder, flanqueado por la agudización de

la violencia política, los problemas económicos, los planes militares para

desembarcar en el poder, la militarización de la política, las peleas hacia

dentro del peronismo y la pérdida de legitimidad del accionar presidencial,

entre otras variables desestabilizadoras9. Así, un gobierno que se

sabía endeble y asediado, desviaba la atención sobre su propia incapacidad

situando a los medios de prensa como "enemigos del pueblo". Como lo

han destacado algunas investigaciones (FRANCO 2012; SERVETTO y PAIARO 2013),

los discursos públicos de Isabel Perón construyeron en forma insistente

diversos "enemigos" que eran señalados como los principales

responsables de los problemas del país. En este relato, el enemigo emblemático

a combatir fue "la subversión", el "terrorismo violento" o

el "extremismo ideológico" -entre otras acepciones estigmatizantes

para referirse a la guerrilla y a los sectores de la izquierda más

radicalizada-, ya que actuaba bajo "ideologías extrañas" en

contraposición al ser nacional "occidental y cristiano".

En este contexto, el

gobierno llevó adelante diversas acciones restrictivas para la libertad de

prensa. En principio, se destacó la clausura de diversas publicaciones. Por

motivos ligados a la disputa interna del peronismo, se clausuraron los diarios

del peronismo de izquierda Noticias (ESQUIVADA 2009), El

descamisado (NADRA y NADRA 2011) y su

continuación La Causa Peronista; El Peronista,

Militancia y El Nuevo Hombre sufrieron la misma suerte. También se

clausuraron El Mundo (MAGGIO 2012), ligado al

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -la guerrilla de origen trotskista,

que era el brazo militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-,

y otros de circulación menor, como el matutino La Calle de

izquierda moderada. Las revistas humorísticas también sufrieron la

censura: Satiricón, de humor negro, fue clausurada en octubre

de 1974 bajo acusaciones de "inmoralidad", Chaupinela, otro

intento humorístico de los periodistas de Satiricón, fue

clausurada por el gobierno de Isabel en 1975 con un juicio por desacato

(IGAL2013). El mismo destino vio la revista del nacionalismo católico de

derecha Cabildo -y sus intentos de reaparición con otros

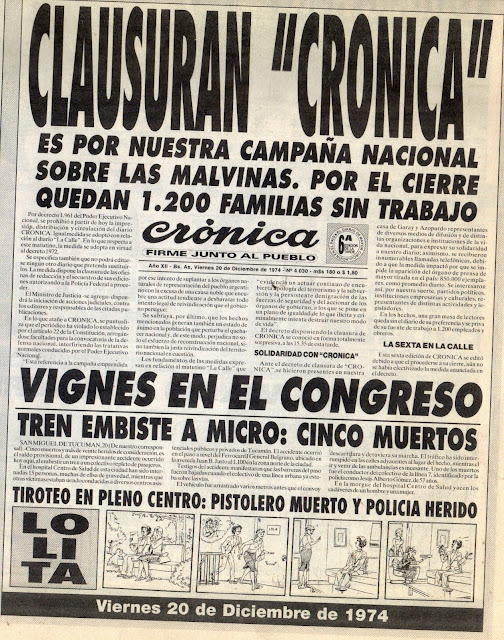

nombres-. En el ámbito de la prensa de difusión masiva el gobierno clausuró el

diario popular Crónica por tiempo indeterminado desde el 21 de

diciembre de 197410 (pero por una decisión judicial la clausura

fue levantada el 17 de diciembre de 1975). Otro emprendimiento del dueño

de Crónica, el diario Ultima Hora -que

apareció desde el 20 de febrero de 1975 hasta el 19 de diciembre de ese año-,

fue clausurado por cinco días por decreto n° 3422 del Poder Ejecutivo del 17 de

noviembre de 1975, por publicar la noticia sobre la muerte de ocho niños por

una epidemia de sarampión, motivo por el cual fue acusado de "distorsionar

la realidad" para "crear un clima de angustia en la opinión

pública" (cit. por GARCÍA 2012: 99 y Boletín Oficial de la

República Argentina, decreto n° 2422, 20/11/1975, pp. 2-3). El

diario La Opinión fue cerrado el 13 de febrero de 1976 por 10

días, como colofón de su enfrentamiento directo con el gobierno peronista

(MOCHKOFSKY 2004: 224-225).

La administración de

Isabel también impulsó medidas de asfixia económica a través de la quita de la

publicidad oficial o la demora en los pagos11, la política sobre

importación del papel12, e incursionó en agresiones verbales, como

cuando la presidenta catalogó, el 5 de noviembre de 1975 y por cadena nacional

de radio y televisión, a la acción de la prensa como de "terrorismo

periodístico" (Clarín, 6/11/1975), que impactó en el

periodismo y fue repudiada. Téngase en cuenta que, en un contexto donde la

violencia política estaba exacerbada, este tipo de acusaciones podían estimular

las prácticas violentas contra los medios implicados. Así parecieron

entenderlo algunos exponentes de la prensa. Por ejemplo, el diario Clarín hizo

referencia a la frase presidencial en el editorial "Terrorismo

periodístico y realidad", del 13 de marzo de 1976. Allí se quejaba por el

uso del término "terrorismo" para designar al ejercicio periodístico

y además destacaba, en referencia al gobierno, su "peligrosa tendencia a

desviar la atención de los problemas reales, atribuyendo las culpas a quienes

poco o nada tienen que ver con su producción", para finalizar: "No

hay, pues, confabulaciones ni terrorismo periodístico sino que (...) existe un

registro común de una realidad unívoca y una preocupación (...) ante el

delicado momento que le toca atravesar a la República" (Clarín, 13

de marzo de 1976, p. 6). En un sentido similar se había expresado el director

de la revista de interés político Redacción, Hugo Gambini, en

el editorial titulado "El terrorismo periodístico", en noviembre de

1975. Allí se preguntaba "¿(...) es que el Gobierno pretende acallar (...)

a la prensa escrita? ¿Qué quiere esconder? ¿Su ineficacia administrativa? ¿Su fracaso

político?", para finalizar con una defensa lacónica del trabajo de la

prensa: "En materia de terrorismos, el pueblo ya está suficientemente

golpeado como para que se le pretenda inventar uno nuevo. El plomo de las

imprentas no mata a nadie. Eso sí, penetra en las conciencias, hiere a la

inmoralidad, despabila a los dormidos, asusta a los impostores. Sirve a la

República para evitar que se sirvan de ella" (Hugo Gambini, Redacción, noviembre

de 1975, p. 5).

En este ámbito debe

computarse la campaña que lanzó el gobierno el 18 de mayo de 1975 por la Cadena

Oficial de Televisión contra los diarios La Opinión y El

Cronista Comercial, aludiendo a que estas publicaciones atizaban

"las prácticas disolventes de la comunidad bajo la apariencia de apoyo a

algunas gestiones de gobierno" (cit. por CARNEVALE 1999: 168-169). Ese

día La Opinión había publicado una nota contra el

"terrorismo de izquierda y de derecha", recordando atentados y

crímenes de ambos bandos y "las reacciones" de "voceros del

oficialismo, la oposición y las Fuerzas Armadas" (cit. por CARNEVALE 1999:

168-169).

Una de las medidas

restrictivas más relevantes para el accionar de la prensa durante estos años

fue la sanción de la ley n° 20.840 conocida como de "Seguridad

Nacional" o "antisubversiva", promulgada el 30 de septiembre de

1974 en el contexto de crecimiento de la violencia política. Su objetivo

primordial se vinculaba a la represión de la "subversión", y en su

artículo 1o establecía la imposición de prisión de tres a ocho

años a quien intentara o preconizara por cualquier medio "alterar o

suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación". Como se

observará, frase lo suficientemente amplia y vaga como para sancionar a

cualquier sector social y político díscolo. Pero su articulado también hacía pender

la amenaza sobre los medios de comunicación. En su artículo 3o,

inciso b) imponía prisión de dos a cinco años "A los redactores o editores

de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y

televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o

propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el

artículo 1o" (Boletín Oficial de la República

Argentina, 2/10/1974, p. 2). Como era esperable, la medida recibió

fuertes rechazos de parte de los órganos de prensa.

En este terreno

también se inscribieron otros articulados, como el decreto n° 1273, publicado

el 20 de mayo de 1975, que en su artículo 1o creaba una oficina

denominada "Registro de Agencias Noticiosas" en la que se tenían que

inscribir todas las agencias noticiosas domiciliadas en el país para continuar

funcionando -también los corresponsales que dependían de ellas- y prohibía a

los medios de comunicación nacionales o extranjeros la difusión de noticias

referidas al país que hubieran sido suministradas por agencias noticiosas

extranjeras (en su artículo 4°)13. Esta disposición complementaba al

decreto n° 587 del 16 de agosto de 1973, firmado por el presidente Raúl Lastiri14 y

que entró en vigencia el 3 de octubre de 1973, que en su artículo 2° prohibía

a las agencias noticiosas extranjeras suministrar noticias o informaciones

argentinas "de cualquier naturaleza" dentro del territorio nacional15.

Y al que estableció el estado de sitio el 6 de noviembre de 197416,

que contenía partes que restringían la actividad periodística. Según el

periodista Graham-Yoll (1984: 82; cit. por SCHINDEL 2012: 84), quien ejerció la

profesión en aquellos años en el diario de la comunidad británica The

Buenos Aires Herald, la intención del contralor se debía a que los

periodistas argentinos pasaban información que no se podía publicar en el país

a los corresponsales o a las agencias extranjeros para que las emitieran en el

exterior, y así luego podían ser publicadas en el país pero con el crédito de

la fuente extranjera.

Por último, a inicios

de octubre de 1975, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia y la

Secretaría de Informaciones del Estado, quedaron bajo la jurisdicción del

Consejo de Defensa Nacional, integrado por el ministro de Defensa y los tres

comandantes de las Fuerzas Armadas con la asesoría del Estado Mayor Conjunto, a

los fines de la "lucha contra la subversión"17.

Es interesante

destacar que este andamiaje legal censor impulsado por el gobierno de Isabel

Perón fue mantenido por la dictadura militar, que lo utilizó en diversas

ocasiones para presionar, en este caso "legalmente", a ciertos medios

de prensa cuando estos "traspasaban" los límites impuestos por el

régimen18. Como señala Avellaneda (1986: 16), la remisión del

discurso censor a la legislación anterior fue un mecanismo típico del control

ejercido durante el periodo 1960-1983 en Argentina, bien para legitimar esas

prácticas sobre una "continuidad histórica" y una

"atemporalidad" de los criterios normativos aplicados, o para evitar

la responsabilidad de crear la norma restrictiva. Ello es importante para

subrayar que las prácticas censoras en la Argentina tuvieron una paulatina

consolidación desde inicios de los años 60, que luego se acelera y sistematiza

a partir de 1974 y hasta 1983 (AVELLANEDA 1986: 10-17). En este contexto, debe

considerarse el avanzado grado de autocensura que en la etapa 1974-1976 se

impusieron las empresas periodísticas y los periodistas que trabajaban en ellas

frente a la radicalización de los conflictos políticos y el avance represivo

del Estado. Vale destacar un elemento señalado por Avellaneda (1986: 13-4) en

torno a una de las características centrales del discurso censor: su

ubicuidad. Al no haber existido en la Argentina una oficina de censura centralizada,

con ciertas políticas regulares e institucionalizadas, las prácticas censoras

parecían "estar en todas partes y en ninguna" (AVELLANEDA 1986: 14).

Y desde 1974 este fue el elemento más efectivo del discurso censor cultural

argentino, articulado a partir de 1976 con la práctica del terrorismo de Estado

que tuvo como uno de sus objetivos la internalización del castigo y la

inmovilización de las posibles reacciones.

5.

La actitud de los grandes diarios frente al golpe de Estado de 1976

El cúmulo de acciones

restrictivas que impulsó la administración de Isabel Perón generó protestas,

críticas y enfrentamientos públicos entre las empresas periodísticas y el

gobierno. Particularmente en los últimos meses de su gestión se estableció un

verdadero círculo vicioso entre la prensa diaria y la administración peronista.

Como parte de ese enfrentamiento, los órganos de prensa desplegaron una

estrategia informativa que desprestigió aún más a un gobierno preso de sus

propias contradicciones y asolado por una coalición cívico-militar que desde

junio de 1975 se aprestaba a tomar el poder a través de un golpe de Estado. En

este marco, desde los editoriales y las crónicas políticas se redimensionaron

las versiones sobre el golpe de Estado, se enfatizó sobre la incapacidad de la

presidente para gobernar19, se amplificaron los errores del gobierno

y se desacreditaron las políticas implementadas y los planes que incluían algún

tipo de traspaso legal del poder para salir de la crisis, entre otros recursos

que se orientaban a profundizar el clima de desestabilización (al cual el

propio gobierno contribuía con creces). En muchos casos, estas opiniones se

realizaban en forma inversamente proporcional a la ponderación positiva de las

Fuerzas Armadas, cuya intervención era sugerida cada vez menos elípticamente.

Siguiendo los conceptos de Borrat, los diarios argentinos trataron de generar

una influencia destinada a afectar el proceso de toma de decisiones en el

sistema político para, como mínimo, justificar una intervención política que

diera por finalizado al gobierno de Isabel Perón. Por supuesto, tal

posicionamiento debe interpretarse dentro de una cultura política autoritaria

que se caracterizaba por la ausencia de "fe democrática" y que

aceptaba la intervención castrense en la vida política del país como un

acontecimiento legítimo. Cultura política que, en última instancia, convalidaba

que se incumplieran las normas jurídicas o formales de la institucionalidad

republicana si éstas no aseguraban el "bienestar popular", el orden público

o ciertos objetivos políticos presentados como una mejora del bien común.

Así fue que durante

1975 las redacciones y las publicaciones de los principales diarios fueron caja

de resonancia de los rumores sobre el golpe de Estado, con el consiguiente desmedro

para la estabilidad institucional. Y en la superficie redaccional de los

periódicos las palabras "caos", "desorden",

"crisis", "desintegración", "descontrol",

"desgobierno" e "inmoralidad" fueron una y otra vez

utilizadas para definir la realidad nacional (interpretada así también por

amplios sectores de la población civil, los militares, y los sectores

dirigentes).

Hacia fines de ese

año la campaña de desprestigio contra el gobierno adquirió mayor vehemencia,

mientras las referencias hacia la realidad nacional se hacían cada vez más

dramáticas y admonitorias20. En los casos de los diarios La

Nación, La Prensa y La Razón existió una orientación

editorial deliberada para socavar aún más la ya frágil legitimidad del gobierno

peronista, sugiriendo o avalando al golpe de Estado como única salida posible a

la "crisis" nacional (Cf. DÍAZ 2002). Sin embargo, La

Nación mostró una mayor opacidad en su estrategia editorial, ya que no

hubo un llamado taxativo sobre la necesidad de un golpe de Estado ni una demanda

concreta sobre las Fuerzas Armadas para que ejercieran un rol activo en el

sistema político. Sí, una mirada sumamente crítica sobre el gobierno de Isabel

Perón y sobre la realidad nacional que fue construyendo paulatinamente la

necesidad de un "gran cambio" al que, finalmente, consideró

"inevitable" cuando este se concretó a través del golpe de Estado

(Cf. DÍAZ, GIMENEZ Y PASSARO 2002: 108-9). Su patente animadversión hacia la

presidenta se hacía saber un día después de su derrocamiento: "cada

vez más, el gobierno justicialista se abandonó en sus propias obsesiones. La

más absurda de éstas fue la conversión de la república en una suerte de

monarquía en la cual la viuda de un caudillo pretendió que el poder fuese un

bien casi computable en el juicio sucesorio" (cit. por DÍAZ, GIMENEZ Y

PASSARO 2002: 111). En el caso de La Prensa, se trataba de un

medio históricamente opositor al peronismo y desde ese espacio enunciativo

esbozó una crítica persistente e inflexible sobre el gobierno de Isabel Perón y

sobre otros actores vinculados al "populismo", que para el diario era

el principal responsable de la decadencia del país. Si bien en marzo de 1976 no

hizo alusión directa al golpe, utilizó una adjetivación desmedida y

catastrofista que justificaba así el derrocamiento del gobierno. Y una vez

acaecido éste, interpretó que en realidad no había habido una ruptura del orden

constitucional, ya que como durante el gobierno de Isabel no había existido una

"verdadera democracia" no era ella la que finalizaba con el golpe,

sino solo un gobierno (Cf. DÍAZ Y PASSARO 2002: 133-137). La

Razón, uno de los principales vespertinos de la época que estaba

vinculado al Ejército argentino, no tenía editoriales, por lo tanto construyó

su posicionamiento demoledor contra el gobierno desde sus titulares de tapa en

cuerpo catástrofe. Desde allí descalificó al Poder Ejecutivo, a los partidos

políticos y al sindicalismo, y construyó a las Fuerzas Armadas como el único

actor que podía rescatar al país del "caos" (Cf. DÍAZ Y GIMENEZ 2002:

200-213). Cabe destacar que, si bien el golpe era un acontecimiento esperado

por todas las redacciones hacia marzo de 1976, La Razón fue el

único diario que lo anticipó, cuando publicó en su tapa del 23 de marzo de

1976, su recordado titular: "Es inminente el final. Todo está

dicho". Clarín fue crítico de los extravíos del gobierno,

con un fuerte hincapié en el área económica, y construyó discursivamente al

golpe como un desenlace lógico e "inevitable", aunque no realizó una

campaña editorial sistemática para socavar la gobernabilidad de la

administración peronista (BOrrELLI 2016; DÍAZ 2002)21. Como se desprende de lo

antedicho, ninguno de estos diarios repudió el golpe de Estado22.

En resumen, puede

afirmarse que el golpe del 24 de marzo de 1976 fue legitimado por la gran

prensa nacional, a través de diferentes estrategias y por diversos motivos

ideológicos, como la única solución política efectiva frente a los errores del

gobierno, a una realidad social, política y económica que se juzgaba caótica, y

frente a la necesidad de "refundar" a la sociedad argentina en todos

sus ámbitos. Así fue que los diarios nacionales más influyentes convergieron

con la impronta refundacional con el que las Fuerzas Armadas tomaron el poder

estatal y se presentaron ante la sociedad. Tanto es así que, una vez echada a

rodar la dictadura, y a medida que su "promesa refundacional" se hizo

cada vez más imprecisa, sin embargo los grandes diarios nacionales, a la vez

que tendían a volverse más críticos hacia el gobierno militar, no dejaban de

destacar la "inevitabilidad" y la necesidad histórica que había

tenido el golpe frente al "caos" y el descalabro institucional del

gobierno de Isabel Perón (BORRELLI 2011).

6.

A manera de conclusión

El periodo de

gobierno de Isabel Perón profundizó y amplió una tendencia censora y

restrictiva para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa que se

había iniciado en tiempos de la presidencia de Juan Perón, pero que dio un

salto cualitativo en el marco de la espiralización de la violencia política, la

inoperancia presidencial, las desavenencias políticas hacia adentro del partido

gobernante y los problemas políticos y económicos del país. El gobierno de

Isabel Perón construyó a los medios de prensa críticos como

"enemigos", acusándolos de prácticas desestabilizadoras que, sin

obviar posibles intenciones en este sentido, pusieron de relieve la impronta

autoritaria de su práctica política. Esto se evidenció en la creación y

aplicación de nuevos instrumentos legales que reforzaron la censura, en la clausura

de medios por decreto, en el ataque verbal hacia los medios de prensa o en la

omisión del gobierno para castigar a los sectores de la derecha peronista

-ligados a sus intereses-que persiguieron, atentaron, amenazaron y, en algunos

casos, asesinaron a periodistas u hostigaron a medios de prensa.

La prensa en general

fue distanciándose del gobierno de Isabel Perón a medida que su descrédito se

hacía mayor en la opinión pública y la situación socio-política se tornaba más

inestable. Y entendemos que las políticas negativas hacia el sector

implementadas por el gobierno peronista son una variable de máxima relevancia

para comprender ese distanciamiento. Por otra parte, si bien el contexto de

espiralización de la violencia -tanto de los sectores de la derecha como de la

izquierda- y las acciones restrictivas del gobierno promovieron la autocensura

ante ciertas circunstancias, ello no supuso el silenciamiento absoluto de los

medios de prensa, que en general siguieron denunciando los problemas que

consideraban acuciantes para el país.

La gran prensa

nacional legitimó el golpe de Estado de 1976, aunque a través de estrategias

diferenciadas. En casos concretos, hubo expresiones que se sumaron a las

tendencias desestabilizadoras que existían en el escenario político de 1975,

con las Fuerzas Armadas y sectores civiles opositores orientados a desgastar al

gobierno para propiciar su recambio por un golpe de Estado. Ninguno de los

grandes diarios repudió el golpe, que en términos generales fue presentado como

un acontecimiento "inevitable" y provocado por la propia impericia

del gobierno más que por la acción de las Fuerzas Armadas que, en cambio,

fueron exhibidas como salvadoras de la Nación ante el "vacío de

poder".

Para finalizar, si

retomamos los postulados de Borrat en relación a los niveles de involucramiento

en los conflictos políticos, observamos entonces que la prensa argentina se

situó en estos años en el nivel inter, como parte principal en

la relación con otros actores del sistema político. Esto le implicó quedar

expuesta a las represalias de diversos grupos políticos y del gobierno

nacional, como también de orientar su tarea periodística hacia fines políticos

específicos a través del ejercicio de la influencia, como por

ejemplo, al justificar argumentativamente el derrocamiento del gobierno por su

impericia, su falta de apego democrático o su responsabilidad en el "vacío

de poder" que dejaba al país, en este óptica, al borde de su

"desintegración".

Notas

1 El autor agradece el apoyo del

proyecto bajo su dirección PICT 2012-0284 de la Agencia Nacional de Promoción

Científica y Tecnológica (Argentina) que ha facilitado la presentación de este

artículo. Algunos aspectos preliminares de la investigación fueron presentados

en el IX Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa, realizado

en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago

de Querétaro (México) del 29 al 31 de octubre de 2014.

2 En 1976 se publicaban en la Argentina

297 diarios, 765 periódicos y 960 semanarios, además de 250 publicaciones en

idiomas diversos (POSTOLSKI y MARINO 2005: 166).

3 El manejo discrecional y

propagandístico que hizo el gobierno de Isabel Perón de los medios de radio y

televisión estatales sobrevaloró a la prensa escrita como medio crítico del

poder político de turno. La prensa escrita objetó reiteradamente ese manejo

estatal, que a su vez justificó aún más su rol de contralor del poder político,

que ya de por sí se autoarrogaba en línea con la tradición liberal del

ejercicio periodístico.

4 La Nación había nacido el

4 de enero de 1870, fundado por el político y periodista Bartolomé Mitre. Su

dueño en el periodo de estudio era la familia Mitre, su director Bartolomé

Mitre, y su tirada diaria rondaba los 248 mil ejemplares (SIDICARO 1993). La

Prensa fue publicada por primera vez el 18 de octubre de 1869. Su

fundador y director fue el periodista y político José C. Paz. En el periodo de

estudio tuvo una tirada promedio de 162 mil ejemplares diarios, su dueño era la

familia Gainza Paz y su director Alberto Gainza Paz (PANELLA 2006). El

diario Clarín publicó su primer número el 28 de agosto de

1945, fue fundado por el político y periodista Roberto J. Noble, y a partir de

su fallecimiento en 1969 su directora fue su viuda, Ernestina Herrera de Noble.

Desde ese momento comenzó una carrera ascendente hasta ser, hacia fines de la

década del '60, el matutino de mayor tirada en la Capital Federal, promediando

los 360.000 ejemplares diarios (BOrrELLI 2016; SIVAK 2013). Crónica fue

fundado el 29 de julio de 1963 por el empresario periodístico Héctor Ricardo

García. Hacia el periodo de estudio, sumando sus tres ediciones diarias,

"tiraba" cerca de 800 mil ejemplares, siendo el de mayor tirada de la

época (FRANCO 2012: 195). El vespertino La Razón fue publicado

por primera vez el 1 de marzo de 1905, siendo uno de los emprendimientos

pioneros del nuevo periodismo comercial, ya que no estaba vinculado a un

caudillo político. Fue fundado por el periodista Emilio Morales. Al momento del

golpe de Estado de 1976 su dueño era Patricio Peralta Ramos y estaba dirigido

en su faz periodística por Félix Laiño (desde 1937). Desde fines de los años 50

se le atribuyó una cercanía con el Ejército argentino. Su tirada promedio era

de 500 mil ejemplares sumando la edición matutina y vespertina. El diario La

Opinión salió a la calle el 4 de mayo de 1970, fundado por el

periodista Jacobo Timerman. Fue un diario de "vanguardia" que renovó

las formas de hacer periodismo, con hincapié en las notas de interpretación. Su

periodo "independiente" finalizó en abril de 1977, cuando fue

intervenido por la dictadura militar (RUIZ 2001).

5 La fórmula Juan Perón-Isabel Perón

había sido electa el 23 de septiembre de 1973 con el 61,85% de los votos (y

asumieron los cargos el 12 de octubre de ese año). Con el fallecimiento del

presidente el 1 de julio de 1974 asumió ese cargo su vicepresidenta, Isabel.

6 Desde fines de 1973 sus acciones

criminales contra militantes e intelectuales, por lo general de izquierda,

tuvieron amplia repercusión pública, generando incertidumbre y temor en la

población.

7 Entre los casos más resonantes se

encuentran el secuestro y posterior asesinato de David Kraiselburd en julio de

1974, quien era director del diario El Día de la ciudad de La

Plata y de la agencia de noticias Noticias Argentinas, a manos

de la organización político-armada peronista Montoneros; los asesinatos de los

periodistas de La Opinión Pedro Leopoldo Barraza -el 13

de octubre de 1974- y Jorge Money -en mayo de 1975- , nunca aclarados pero con alta

probabilidad de que hayan sido responsabilidad de la Triple A (SÁENZ

QUESADA2003: 288).

8 Para un racconto de

los principales acontecimientos sufridos por la prensa y los periodistas

durante 1975, véase Graham-Yoll (1975: 73-74); véase también el balance

negativo del diario La Nación sobre la libertad de prensa a

mediados de 1975 {La Nación, 7/6/1975, p.8; cit. por SIDICARO

1993: 383).

9 DE RIZ 1986; DI TELLA 1985; ITZCOVITZ

1985; MACEYRA 1983; NOVARO y PALERMO 2003; SÁENZ QUESADA, 2003.

10 Fue clausurado bajo la justificación que el

vespertino violaba el artículo 22 de la Constitución Nacional, al haber atizado

la recuperación de las Islas Malvinas por la fuerza popular. Crónica había

lanzado una campaña de reclutamiento de voluntarios para la recuperación de

Malvinas que tuvo bastante éxito y molestó al gobierno nacional. Según su

propietario y director, Héctor Ricardo García, la clausura respondió en

realidad a otras razones: su oposición al proceso de estatización de los

canales capitalinos de televisión luego de la muerte de Perón, debido a que él

era propietario de Canal 11 al momento de la expropiación -(DE RÚSSOVICH Y

LACrOIX 1986: 17; ULANOVSKY 2005: 65)-, y a que López Rega quería quedarse con

el diario y otros de sus medios (GARCÍA 2012: 90).

11 Sobre este punto, varias entidades de

editores y empresarios de la prensa publicaron en septiembre de 1975 la

solicitada "La prensa argentina ante una grave situación" donde

denunciaban la deuda que mantenía el Estado por la publicidad oficial (Redacción, septiembre

de 1975).

12 La mayoría del papel prensa que se consumía

en Argentina era importado y los gobiernos solían manejar los aranceles a la

importación de papel o la cuotificación de su entrega como un elemento

condicionante para la prensa.

13 En el artículo 2° informaba

sobre una extensa lista de requisitos que debían cumplimentar las agencias, que

ponía en evidencia la intención de control. En el artículo 5o enumeraba

las sanciones que aplicaría a las agencias y a los medios que suministraran

información que infringieran los decretos n° 587 (al que nos referimos más

adelante) y n° 1273: suspensión temporal o anulación de la inscripción en el

registro, restricción o prohibición del uso del crédito bancario y acceso a

beneficios fiscales, suspensión o cancelación de frecuencias (radio o TV); en

el caso de la prensa, prohibición temporaria de impresión, circulación y

distribución y clausura del establecimiento. En el caso de los corresponsales

se preveía su posible expulsión del país (Boletín Oficial de la

República Argentina, decreto 1273, 20/5/1973, p. 3).

14 Quien ocupó la presidencia brevemente desde el 13

de julio al 12 de octubre de 1973, luego de la renuncia de Héctor Cámpora

-quien había asumido el 25 de mayo de 1973- y hasta la asunción de Juan Perón

luego de su triunfo en las elecciones de septiembre de ese año.

15 El decreto n° 587 también disponía en su

artículo 5o que "las noticias o informaciones

argentinas" ocuparían por lo menos el 50 por ciento del tiempo que

insumiera en su transmisión oral o televisiva y lo mismo para el espacio en

caso de publicación, y prohibía en su artículo 1° el

"empleo de voces o expresiones idiomáticas extranjeras en la propalación

de todo tipo de noticia o informaciones". En todo caso, decretaba que

debían ser traducidas todas las expresiones idiomáticas extranjeras al idioma

nacional.

16 El estado de sitio fue decretado cinco días

después que la organización Montoneros asesinara en un atentado al jefe de la

Policía Federal, Alberto Villar, y a su esposa. El estado de sitio le permitía

al Poder Ejecutivo detener sin intervención judicial a sospechosos de haber

cometidos delitos contra el Estado. Estuvo vigente hasta el fin de la dictadura

militar de 1976-1983, siendo suprimido el 29 de octubre de 1983 (SErVETTO y

PAIARO 2013: 365 y 380).

17 Esta nueva organización fue dispuesta por el

presidente interino ítalo Lúder -Isabel se encontraba de licencia-

a través del decreto 2772, conocido como de "aniquilamiento" por

el cual "las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de

la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a

ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los

efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el

territorio del país" {Clarín, 9/10/1975, p. 17). De esta

manera el poder político se subordinaba totalmente al militar en el orden

represivo -y también político-, ofreciendo un manto legal a la represión. A

cambio las Fuerzas Armadas se habían comprometido a no derrocar al gobierno.

18 El gobierno militar utilizó la Ley 20.840 de

"Seguridad Nacional" como justificativo para procesar y encarcelar

por unas horas al director del diario The Buenos Aires Herald, Robert

Cox, a mediados de abril de 1977. Fue como escarmiento porque el 21 de abril de

ese año el diario había publicado una información sobre una conferencia de

prensa de Montoneros en Roma. Luego, el 24 de febrero de 1978, la dictadura

prohibió la impresión, circulación y distribución del vespertino La

Razón del día siguiente por publicar información de Chile sobre el

conflicto del Canal de Beagle, lo hizo a través del decreto n° 493 que se

remitía en su fundamentación al decreto n° 1273 de 1975 sobre Agencias

Noticiosas sancionado por el gobierno de Isabel Perón y que meses después sería

derogado por el propio gobierno militar (Boletín Oficial de la

República Argentina, 2/3/1978, p. 1).

19 La imagen presidencial quedó fuertemente

desprestigiada ante la opinión pública en 1975. La incapacidad manifiesta de

Isabel para manejar el proceso político, su carácter ciclotímico y sus

contradicciones, sus problemas de salud -por los cuales se tuvo que tomar

licencia en medio de una ola de rumores-, las sospechas de corrupción sobre

ella y sus funcionarios, entre otros elementos, la ubicaron en un lugar de

debilidad por el cual la prensa comenzó a hablar del "vacío de poder"

como uno de los problemas de la crisis política. En este marco, hacia fines de

1975 las versiones sobre el futuro institucional del país eran múltiples, pero

ninguna la incluía a Isabel. Se especulaba con su renuncia presidencial, el

juicio político, la declaración de insania presidencial y un golpe de Estado.

También corrían versiones sobre la posibilidad de modificar la legislación para

que un oficial superior de las Fuerzas Armadas ejerciera la presidencia o que

las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la administración real del Estado con

Isabel manteniendo formalmente la presidencia (KANDEL y MONTEVERDE 1976:

110-11; SÁENZ QUESADA2003: 375).

20 Más aún luego del intento golpista de parte

de un sector de la Fuerza Área encabezado por el brigadier Jesús Orlando

Capellini, del intento de copamiento del ERP de un batallón del Ejército en

Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires (ambos a mediados de diciembre de

1975), y que el jefe del Ejército Jorge Videla emplazara en la navidad de ese

año al gobierno nacional a que diera soluciones efectivas a la crisis nacional.

21 La página editorial del diario estaba

manejada por el desarrollismo, nucleado en el partido Movimiento de Integración

y Desarrollo (MID). El MID formó parte de la coalición de gobierno -que con el

peronismo como partido sobresaliente había ganado las elecciones de marzo de

1973, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI)- hasta mediados de

diciembre de 1975. Desde ese momento las críticas de Clarín al

gobierno fueron más directas y enfáticas.

22 Para un análisis en profundidad sobre la

prensa argentina y los golpes de Estado, consúltese Borrelli y Saborido (2014)

yVitale(2015)

Referencias

Bibliográficas

AVELLANEDA, Andrés

(1986). Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983/1. Buenos

Aires: CEAL. [ Links ]

BORRELLI, Marcelo

(2016). Poruña dictadura desarrollista: Clarín frente a los años de

Videla y Martínez de Hoz (1976-1981). Buenos Aires: Biblos (en

prensa). [ Links ]

BORRELLI, Marcelo

(2011). Voces y silencios: la prensa argentina durante la dictadura

militar (1976-1983), Perspectivas de la comunicación, Vol.4., N°1,

septiembre: pp. 24-41, Temuco.

[ Links ]

BORRELLI, Marcelo y

SABOrIDO (Coords.) (2014). Dossier: la prensa gráfica y los golpes de

Estado en la Argentina del siglo XX, Cuadernos de H Ideas, vol. 8, n°

8, diciembre 2014. La Plata.

[ Links ]

CARNEVALE, Susana

(1999). La patria periodística. Buenos Aires: Colihue.

[ Links ]

DE RIZ, Liliana

(1986). Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista. Buenos

Aires: Hyspamerica [ Links ]

DE RÚSSOVICH, Rosa

María y LACrOIX, María Luisa (1986). Los grandes diarios. En Pablo MENDELEVICH,

Rosa María B. de RÚSSOVICH, María Luisa LACrOIX y Jorge RIVERA, Crónicas

del periodismo. Buenos Aires: Cuadernos de historia popular argentina.

[ Links ]

DI TELLA, Guido

(1985). Perón-Perón. 1973-1976. Buenos Aires:

Hyspamerica [ Links ]

DÍAZ, César Luis

(2002). La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de

Estado de 1976. Buenos Aires: La Crujía.

[ Links ]

DÍAZ, César Luis,

GIMÉNEZ, Mario, PASSARO, María (2002). "La Nación y la construcción del

'gran cambio'. Los editoriales de marzo de 1976", en DÍAZ, César, La

cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de

1976. Buenos Aires: La Crujía.

[ Links ]

DÍAZ, César Luis y

PASSARO, María (2002). "Los enemigos de siempre: la oposición periodística

de La Prensa al gobierno peronista en marzo de 1976", en DÍAZ,

César, La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de

Estado de 1976. Buenos Aires: La Crujía.

[ Links ]

DÍAZ, César Luis y

GIMÉNEZ, Mario, (2002). "Titulares que golpearon. Las primeras planas de

La Razón de marzo de 1976", en DÍAZ, César, La cuenta regresiva.

La construcción periodística del golpe de Estado de 1976. Buenos

Aires: La Crujía. [ Links ]

ESQUIVADA, Gabriela

(2009). Noticias de los Montoneros. Buenos Aires:

Sudamericana. [ Links ]

FORD, Aníbal y

RIVERA, Jorge (1987). Los medios masivos de comunicación en la Argentina. En

Aníbal FORD, Jorge RIVERA y Eduardo ROMANO, Medios de comunicación y

cultura popular. Buenos Aires: Legasa.

[ Links ]

FRANCO, Marina

(2012). Un enemigo para la nación. Buenos Aires: FCE.

[ Links ]

GARCÍA, Héctor

Ricardo (2012). La culpa la tuve yo. Buenos Aires: Planeta.

[ Links ]

GRAHAM-YOOLL, Andrew

(1975). "El periodismo", Redacción, diciembre de

1975, p. 73. [ Links ]

GRAHAM-YOOLL, Andrew

(1985). Retrato de un exilio. Buenos Aires: Sudamericana.

[ Links ]

IGAL, Diego

(2013). Humor Registrado: nacimiento, auge y caída de la revista que

superó apenas la mediocridad general. Buenos Aires: Marea.

[ Links ]

ITZCOVITZ, Victoria

(1985). Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976). Buenos

Aires: CEAL. [ Links ]

KANDEL, Pablo y

MONTEVErDE, Mario (1976). Entorno y caída. Buenos Aires:

Planeta. [ Links ]

NADRA, Giselle y

NADRA, Yamilé (2011). Montoneros: ideología y política en El

descamisado. Buenos Aires: Corregidor.

[ Links ]

NOVARO, Marcos y

PALErMO, Vicente (2003). La Dictadura Militar 1976/1983. Buenos

Aires: Paidós. [ Links ]

MACEYRA, Horacio

(1983). Las presidencias peronistas. Cámpora/Perón/Isabel. Buenos

Aires: CEAL. [ Links ]

MAGGIO, Marcelo

(2012). Diario El Mundo. PRT-ERP: prensa masiva para

una política de masas. Buenos Aires: Cooperativa Gráfica El Río Suena.

[ Links ]

MOCHKOFSKY, Graciela

(2004). Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder

(1923-1999). Buenos Aires: Debolsillo.

[ Links ]

PANELLA, Claudio

(2006). La Prensa y el peronismo. De la Revolución Libertadora a Carlos

Menem. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

[ Links ]

POSTOLSKI, Glen y

MARINO, Santiago (2005). Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre

el control, la censura y los negocios. En Guillermo MASTrINI (editor), Mucho

ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina

(1920-2004). Buenos Aires: La crujía.

[ Links ]

RUIZ, Fernando

(2001). Las palabras son acciones: historia política y profesional del

diario La Opinión de Jacobo Timerman, 1971-1977. Buenos Aires: Perfil

Libros. [ Links ]

SÁENZ QUESADA, M.

(2003). Isabel Perón. La Argentina en los años de María Estela

Martínez. Buenos Aires: Planeta.

[ Links ]

SCHINDEL, Estela

(2012). La desaparición a diario. Sociedad, prensa y dictadura

(1975-1978). Villa María: Eduvim.

[ Links ]

SERVETTO, Alicia y

PAIARO, Melisa (2013). "Violencia y represión: los discursos de María

Estela Martínez de Perón (1974-1976)", Anos 90, Porto

Alegre, v. 20, n. 38, p. 253-283, diciembre.

[ Links ]

SIDICARO, Ricardo

(1993). La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La

Nación, 1909-1989. Buenos Aires: Sudamericana.

[ Links ]

SIVAK, Martín

(2013). Clarín. Una historia. Buenos Aires: Planeta.

[ Links ]

SVAMPA, Maristella

(2007). El populismo posible y sus actores, 1973-1976. En Daniel James (director), Violencia,

proscripción y autoritarismo (1955-1976).

[ Links ]

ULANOVSKY, Carlos

(2005). Paren las rotativas. Diarios, revistas y periodistas. Buenos

Aires: Emecé. [ Links ]

No hay comentarios:

Publicar un comentario